第21回 シェアサイクルの「第三の波」-可能性と課題-

2025年現在、シェアサイクルは、世界各地でその普及が進んでいます。現在のシェアサイクルのスタイルは、スマートフォンを用いて自転車の貸し出し・返却・支払いなどを行える、また、貸出場所とは異なる場所で返却が可能であるという点が基本的な特徴です。しかし、かつて日本そして欧州でも、現在とは異なる形でシェアサイクル(日本ではレンタサイクル)の事業化が試みられた事がありました。これらは実現しなかった、または十分に定着する事なく終わった「二つの波」として記憶されています。現在のシェアサイクルは、その後の技術進歩により、これら「二つの波」が直面した問題を克服し、実現したものであり、いわば「第三の波」と言えます。しかしながら、この「第三の波」が今後も持続的に成長していくためには、幾つかの課題があり、それらへの対応が求められます。

1.欧州及び日本における過去の「二つの波」

自分が所有している自転車を利用するのではなく、他の人と自転車をシェアする、つまりレンタルした自転車を利用するというアイディアは、昔からありました。欧州でも日本でも何度か試みられてきましたが、上手く実現されなかったという歴史があります。

欧州での「第一の波」は、1965年にアムステルダムでのウイッテ・フィーツェンWhite Bikeという社会実験的なものです。白い自転車が提供され、利用者は、自転車を目的地まで乗り、次の利用者に託すというものでした。しかし自転車を鍵なしで置くため、運河に投げ捨てられたり、盗まれたりして、計画した通りには行きませんでした。

「第二の波」は、1995年のコペンハーゲンでのバイシクレン Bycylen です。公的資金と広告収入で資金を確保しつつ、コイン投入式ステーションでデポジットを取る事により盗難(乗り逃げ)に対処しようとしたものです。しかし、匿名での利用なので、結局、自転車の盗難や破壊を防ぐ事が出来ませんでした。

日本での「第一の波」としては、1986年、民間化前の旧国鉄が主要駅で通勤・通学用レンタサイクルを計画したものが挙げられます。経営再建と利用促進を目的に既存駅の機能強化及び鉄道と他のモビリティの連携を図ったものです。しかし、数か所で試験的に導入されたものの、本格実施には至りませんでした。有人での自転車の貸出・返却等により人件費が高くつく事、また、自転車の盗難・破損のリスクが高く、利用者の管理も不十分である等々の問題があったためです。ただ、民営化後、JR各社の一部では、定期利用、観光目的それぞれのレンタサイクルが実施されています。

「第二の波」としては1980年代後半から幾つかの都市で行われた自治体の補助金による有料のコミュニティサイクルの運営実験が挙げられます。これは、現代のシェアサイクルの先駆けとも言える取り組みでしたが、有人の窓口対応で人件費負担が重く、利用頻度も安定しないため、採算性が確保出来ず、継続は困難でした。実験は1990年代に終了・縮小しました。

2.技術進歩によるシェアサイクルの実現

その後、欧州でも日本でも、技術進歩により、「第一の波」「第二の波」が直面した問題を克服する事で、「第三の波」としてのシェアサイクルが実現されました。

1996年にイギリスのポーツマス大学で行われたBikeabout バイクアバウトが、シェアサイクルにおける「第三の波」の先駆的な取り組みとして位置づけられます。大学のキャンパス内で試験的に行われたものですが、ICカードを利用した電子ロック、ドック型のステーション、ユーザー認証等を組み合わせた自転車シェアリングのシステムです。実証実験としての性格が強く、数年で終了しましたがシェアサイクルの発展に大きな影響を与えました。

その後、2007年にはパリでVélib’ ヴェリブという世界最大級のドック式シェアサイクルが導入されました。ヴェリブは、都市を網羅するステーションのネットワークとICカードやクレジットカード対応のシステムを備え、その後、世界の多くの都市のモデルとなりました。現在、私達が利用しているシェアサイクルもその様な「第三の波」の延長線上にあると言えます。

すなわち、ロック技術(電子ロック式ラック、自転車ロック)、通信システム、スマートフォン及びICカード等によるアクセスです。これにより、それまでシェアサイクルの課題であった自転車の盗難や行方不明のリスクが大幅に低減されました。また、スマートフォン等による入力を介した操作により、自転車の貸出・返却・スマートロック制御・決済などの手続きが自動化され、運営費用の削減と利用者管理の高度化が実現しました。自転車一台毎に有人で貸出・返却を行っていた方式と比較すれば、その効果は明らかです。

技術進歩は蓄電池についても著しく、電動アシスト自転車が実用化している事はご存じの通りです。シェアサイクルが電動アシスト自転車の場合、通信に必要な電力も電動アシスト用の電源から確保出来る様になりました。

なお、ヴェリブですが、パリ市とフランスの屋外広告会社JCDecaux ジェーシーデコーとのPPP型コンセッション契約により、JCDecauxがインフラ整備と管理・運営を行いました。利用者は、当初、ICチップ付きクレジットカードや専用会員カードで認証していましたが、2011年以降はSuicaのような交通ICカード Navigo ナヴィゴとの連携も可能になりました。iPhoneの発表が2007年、アンドロイド端末の発売が2008年ですから、まだスマートフォンは普及しておらず、ヴェリブは当時として最新のIT技術を用いたものです。

その後、2018年に管理・運営主体がSmovengo スモヴェンゴ という民間企業連合に替わり、スマホアプリによる開錠、貸出、返却、課金、履歴確認等が可能になり、デジタル化が一層、進展しました。

更に、スマートフォンの普及により、専用ラック(ドック)が無くても、自転車本体にGPSや通信機能を搭載することで、利用者がスマホアプリで自転車の位置を探し、自転車を直接ロック・アンロック出来る様になりました。これにより、固定式ドックを設けないドックレスのシェアサイクルの提供・利用が可能となっています。この様なドックレス型は、シェアサイクルの「第四の波」とも呼ばれ、世界の都市で導入が進んでいます。例えば、パリ、ロンドン、ベルリンでも、従来型のドック式シェアサイクルに加えて、Tier ティア、Lime ライム などのドックレス型のサービスが併存しています。

ちなみに、日本の多くのシェアサイクルは、固定ラック付きドックを設けず、スマートフォンによるロック解除、返却等を行うという意味ではドックレスですが、自由な場所での乗り捨ては出来ず、ポート内での返却が必要です。「第四の波」を構成する技術と「第三の波」で確立された運用ルールを組み合わせたシステムとも言えます。

3.シェアサイクル固有の付加価値

以上の技術進歩により実現した現在の「第三の波」及び「第四の波」のシェアサイクルは、利用者にとってどの様な意味を持つのでしょうか。冒頭にご紹介した様な、かつての日本の「レンタサイクル」は、特定の場所で自転車を借り、同じ場所に返却するという利用形態が基本でした。観光地におけるレンタサイクルであれば、例えば、鉄道駅前その他の地点で借りて、周辺を一巡し、同じ場所に返却するという方式でも利用者にとっては、問題は比較的少ないかもしれません。しかし、自転車は、都市内移動や日常利用におけるモビリティ・ツールであり、自由で柔軟な移動手段である事が求められます。特定の場所で借りて返す事が前提となると、モビリティ・ツールとしての機能が制約されます。

また、一般に高価で希少な財であれば、購入ではなくレンタルで利用する選択にも合理性があります。しかし、日本を始め多くの国々では、通常の自転車は比較的安価で普及しているため、その様な財とは言えず、レンタルサービスの必要性は限定的であると考えられます。なお、e-bike、電動アシスト自転車は、通常の自転車に比して相対的に高価で、普及率もまだ高くありません。従って、利用者が、「購入するには高価すぎる」と考えてレンタルやシェアサービスでの利用を選んでいるのか、あるいはシェアサイクルの利用時に、電動アシスト付きと非アシストのどちらかを選ぶという判断をしているのか、この選択行動の背景については、実態に即した確認が必要です。

こうやって考えてみると、自転車のシェアサービスを利用する事により得られる固有の付加価値とは、自転車の利用そのものにあるというよりも自転車の利用の自由度を高める点にあると考えられます。すなわち、「自転車による移動を何時でも・何処でも自由に始め・終える事が出来る」という柔軟性であり、これが現在の世界的なシェアサイクル市場成長を支える需要側の主な要因となっているのではないか考えられます。

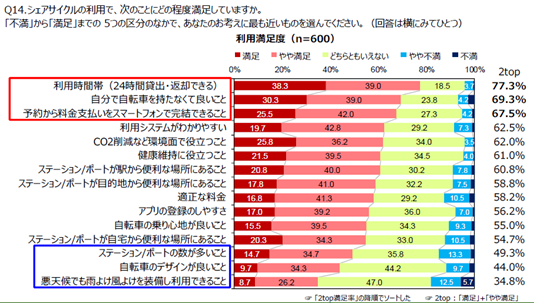

例えば、シェアサイクルの利用者へのアンケート調査の結果を見ると、シェアサイクル利用時の満足度の高い事項として、「24時間貸出・返却できる」、「自分で自転車をもたなくて良い事」、「スマホで予約から支払いを完結する」が挙げられています。

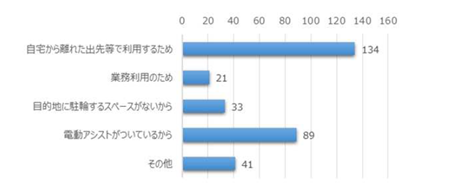

また、別のアンケート調査では、自分の自転車ではなくシェアサイクルを利用する理由として、「自宅から離れた出先等で利用するため」「電動アシストがついているから」という回答が多く挙げられています。

4.シェアサイクル事業の持続可能性に向けた課題

「第三の波」及び「第四の波」におけるシェアサイクルは、「第一の波」「第二の波」が直面した問題を新しい技術で乗り越えたと言えますが、シェアサイクルのサービス提供が持続可能な事業となるためには、別の課題があります。すなわち、十分な利用者=需要を獲得し、かつ、サービス提供の費用・時間コストを下げ、収支採算が取れるかという点です。

特に、シェアサイクルが、都市のモビリティシステムとして活用され普及するためには、何時でもどこでも借りて返す事が出来る事が重要です。そのためには、都市内の多数のポートに自転車を置く必要があり、大きな初期投資費用が発生します。また、各ポート間の利用数が自然に均衡しない限り、車両の再配置コストが発生します。さらに、個人所有の自転車に比べた場合、利用者の乱暴な取り扱いによる車両の損失が見られ、個人・企業所有の自転車に比して短い車両の寿命、2~3年での償却が多くなります。

需要密度と採算性については、密度の高い大都市域ではペイするだけの需要の可能性が高い、観光地もある意味で限られた地域に需要が集中している、それ以外の地域=中途半端な密度の都市は採算性が悪くなると考えられます。事業者は、どの様な地域で事業展開を行うかが極めて重要です。

2023年9月に国土交通省、自転車活用推進本部が地方公共団体の担当者向けに「シェアサイクル事業の導入・運営のためのガイドライン」を発表しましたが、その中の「持続可能な事業となるためのポイント」としても、先ず、「採算性の確保」を取り上げ、その上で「利便性の向上」「安全安心の確保」を挙げています。なお、一般社団法人日本シェアサイクル協会では、2024年6月に「シェアサイクル便覧」を発表し、シェアサイクル普及に向けた各事業者の取り組み、国内のシェアサイクル事業の特徴的事例を紹介しています。

国土交通省の調査によれば2024年3月末時点で全国349都市でシェアサイクルが本格的に導入されています。ただし、「シェアサイクル」と一括りにしても、事業の目的や運営形態には多様性があり、都市部通勤型、観光型、大学・キャンパス型、MaaS統合型など、種々の類型があります。各類型ごとに、また、個別事業ごとに、事業の性質、事業環境、経営上の課題は大きく異なり、それぞれの実態に即した対応が求められます。

(参考)

文:自転車総合研究所 所長 村野清文