第20回「駅周辺における放置自転車等の実態調査の結果」について

【はじめに】

「駅前放置自転車」という言葉を聞かれた事はあるでしょうか。おそらくこのコラムをご覧の方の中でも、世代と地域により異なると思います。日本の、特に大都市圏では、1970年代後半から鉄道駅の周辺に多数の自転車や原動機付き自転車が放置され深刻な問題となりました。このため、各種の公共政策による対応が行われてきました。政府ではその一環として問題の実態を把握すべく1977年(昭和52年)から隔年で「駅周辺における放置自転車等の実態調査」を実施してきました。当初は、総理府が調査を行い、その後は、総理府、総務庁、内閣府等が、2015年からは国土交通省が調査を行っています。

この度、令和5年の調査結果を取りまとめた「駅周辺における放置自転車等の実態調査の結果」が公表されました。調査対象は、各都道府県の市、東京都特別区及び三大都市圏の町村で、今回結果が公表された令和5年度調査では全909市区町村が対象となっています。「駅周辺」の具体的範囲は各市町村の判断によりますが、概ね駅から500m以内とされます。

調査開始(1977年)から今回まで46年間にわたり23回の調査が行われてきました。自転車駐車場整備センター(自転車総合研究所)でこれまでの調査結果を整理しましたので、ご紹介したいと思います。我が国における駅前放置自転車等の問題の推移をデータに即してご理解頂けると思います。(国土交通省の直近の調査結果は、国土交通省のホームページからダウンロード出来ます。)

【自転車放置状況の推移】

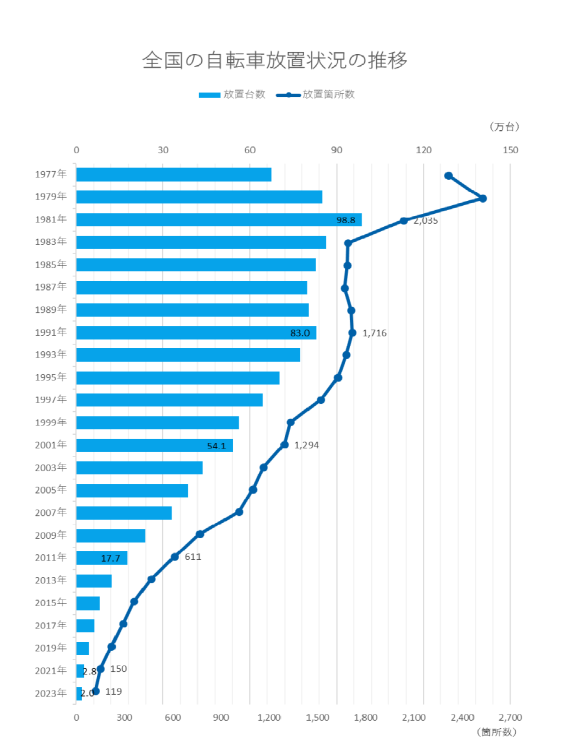

この調査では、調査年の10月~12月の晴天の平日の概ね午前11時頃に放置台数が100台以上の駅での放置台数を集計しています。放置台数が最も多かった1981年には放置台数が全国で約100万台(988,178台)、現在からは想像のつかない台数でした。1980年代は放置台数がこの様に高い水準にとどまっていましたが、1990年代に入ると放置台数は徐々に減少を始め、2000年代には更に減少を続けます。2015年調査では8万台と10万台を切り、その後も毎回、最低値を更新してきました。今回(2023年)の調査では、前回(2021年)の約2.8万台から約0.8万台減の約2.0万台となり、調査開始以来最も低い数値を更新しました。

100台以上の放置自転車が確認される放置個所数も、最多の1979年には約2,526個所、1981年には2,035個所でしたが、放置台数同様、減少を続け、今回の調査結果でも前回の150個所から119個所となり、調査開始以来最も低い数値を更新しました。

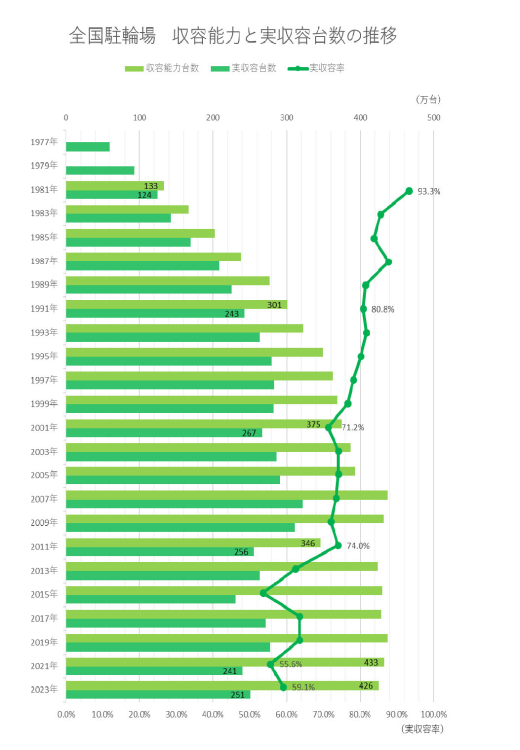

1980年にいわゆる「自転車法」が制定され、放置自転車撤去と駐輪場整備という政策がすすめられました。このため、1980年代には、駐輪場の収容能力と実収容台数(実際に駐輪場に駐車している自転車の台数)は増加しました。しかし、実収容台数に放置台数を加えた「駐輪スペースへの需要」は、駐輪場の収容能力という「駐輪スペースの供給」を上回っており、駐輪場の利用率も90~80%台でした。その後、1990年代、2000年代には、引き続き駐輪場の整備が進められる中で、「駐輪スペースへの需給」が緩和してきたと言えます。駐輪場の利用率も1981年の93.9%から低下を続け、2013年調査以降は50~60%台となっています。

今回の調査結果で、全国駐輪場の収容能力と実収容台数を見ると、前回と比べて、収容能力台数は微減(約7.0万台)の約426万台に対して、実収容台数は約10.7万台増加の約251万台となり、実収容率は約3.4%増加の59.1%となっています。

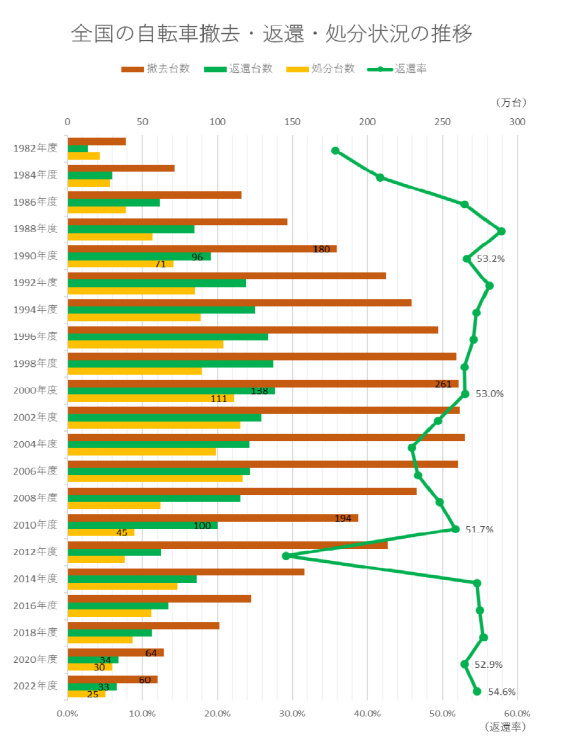

1983年調査から調査の前年(度)における放置自転車の撤去・返還・処分の台数も調査されています。1980年代、1990年代を通じて年間の撤去自転車台数は増加し、2000年代には、各年度当たり約260万台を維持していましたが、その後、放置自転車台数の減少にあわせ減少しています。

今回調査での撤去台数(2022年度分)は、約61万台と1983年の調査開始以来最も低い数値を更新しました。

また、返還率(撤去された放置自転車の所有者等が自治体に返還を求める比率)は、調査開始当初を除き、50%台で推移しています。

以上の様に駅前放置自転車が減少してきたのは、基本的には、自転車駐車場の整備による収容能力台数と利用可能スペースの増加、放置自転車撤去の継続的実施、更に、自転車利用者への啓発等の総合的な取り組みにより都市において自転車を利用する環境が大きく変わってきたという事があると考えられます。

ただし、公共政策であれ、企業の商品やサービスであれ、期待される効果を発揮するには、対象となる社会や市場における人間の行動に一定の条件が必要です。

駐輪場も駐輪スペースがあれば、当然、利用されるというものではなく、各自転車利用者により、駐輪場を利用するのか、駐輪場以外の道路上に置く=放置するのかの選択を左右する種々の要因(心理的な要因も含む)があり、それらを踏まえた多くの自転車利用者の選択の結果として、放置自転車台数が減少したと考えられます。(この点は、『自転車総合研究所年報2024』においても触れられています。)

逆に、撤去された自転車の返還率が1990年代以降、今日でも50%台にとどまっているという事は、法律や条例に基づく政策手段である放置自転車の撤去も撤去のリスクを怖れない放置に対しては限界があるという事を示唆していると言えます。

【放置自転車問題は無くなったのか】

以上のグラフを見ると、「駅前放置自転車の放置台数も個所数も大幅に減少し、無視できるほどになった。」と思われるかもしれません。確かに駅前放置自転車が大問題だった1980年代、1990年代に比べると、全国レベルで集計した放置台数の総計は大幅に減少しています。しかし、幾つか注意すべき点があります。

「駅前放置自転車」の台数が最多であった1980年代、また、台数が徐々に減少してきたが50万台越えであった1990年代は、どの様な時代だったのでしょうか。人により、未だ生まれておらず現代史の一時代としてだけ理解する人、生まれていたが物心つく前だった人、ティーンエージャーだった人、成人していた人等々、受け止め方は異なると思います。ただ、この30~40年間の技術、経済、社会の変化が大きかった事は確かです。

例えば、NTTドコモが初の携帯電話サービスを開始したのは1993年、それまでは、街中では「公衆電話」を使っていました。今日、私達が当然のものとしているスマートフォンが使われ始めたのは2008年です(ソフトバンクモバイルがiPhone 3Gを日本市場に導入)。情報通信以外の他の分野でも同様の技術進歩や経済、社会の大きな変化があり、その結果、社会がより一層豊かになりました。

「駅前放置自転車」の減少は、この様な社会の変化の一部としても捉える事が出来ます。豊かな社会は、一層quality of life を求めます。日本のみならず欧州や北米で自転車利用の動き、「自転車文化」の動きがある事自体がその一部かもしれません。1980年代、1990年代との比較だけではなく、今、私達が生きているこの時代の眼で現在の「駅前放置自転車」を見るとどうでしょうか。

各年の調査結果では、放置自転車の多い市区町村、駅を挙げています。令和5年調査結果では、放置自転車の多い市区町村として大阪市(2,848台)、名古屋市(2,108台)、神戸市(2,023台)等が挙げられています。放置自転車の多い駅として上前津(567台 名古屋市交通局)、動物園前(546台 JR西日本)、久屋大通(515台 名古屋市交通局)等が挙げられています。一つの駅で500台以上、一つの市で2,000台以上というのは、quality of life を求める今日の眼で見れば、やはり政策的な対応が必要な台数だと言わざるを得ません。そのため、各都市で放置自転車に対する対応が続けられています。

【実態は調査結果よりも多い】

調査結果を見る際に注意を要する事項が更にあります。今回の調査結果でも全国で約二万台が放置自転車として確認されています。ただ、これは放置台数100台以上の放置個所の台数の集計であり、放置台数100台未満の放置個所の放置自転車数は含まれていません。

この実態調査開始当初の1970年代末、1980年代には放置台数が1000台以上、500台以上の放置個所が全国の放置個所の四分の一を超えていました。その様な時代には、実態調査の集計対象を「放置台数100台以上」としたのは、優先順位をつけて、特に深刻な問題箇所の実態を把握したと理解出来ます。今日では、むしろ100台未満の個所での放置の減少にも取り組むのが安全で快適な都市空間の維持という観点から求められていると考えられます。

ちなみに東京都では、駅前放置自転車等の調査を毎年行っていますが、2012年(平成24年)からは100台以上放置個所の放置台数を集計する全国調査の方法(「従来方式」)と併せて、1台以上から集計する「新方式」の集計も行っています。今回調査でも100台以上での集計の「従来方式」では東京都内で約6千台の駅前放置自転車が集計されましたが、「新方式」では約1万7千台、「従来方式」による100台以上集計の2.8倍の放置自転車が確認されています。

放置個所毎の放置自転車台数の分布(100台以上/100台未満)は各都市や各駅により異なるでしょうから単純に比較するのは危険かもしれませんが、私達が東京都の比率を一つの目安として用いるならば、全国調査による集計台数約2万台の背景には、その2倍近い放置自転車の台数が存在する可能性があるという事も意識して調査結果を見る事が必要です。

【放置台数が減るほど、更に減少させる事が難しくなる】

特に、東京都の「新方式」(1台以上から集計)と「従来方式」(100台以上個所を集計)の比率(「新方式」による台数/「従来方式」による台数)の推移を見ると2012年調査(1.51倍)から2023年調査(2.83倍)まで増加傾向を示しています。この背景には、100台以上の放置箇所の減少に対して、100台未満の放置箇所の減少が小さい事があります。言い換えれば、放置台数が多い(100台以上)放置個所の放置自転車を(駐輪場整備や撤去等により)減少させる事に比べると、放置台数が少ない(100台未満)放置個所の放置自転車を減少させる事が困難であることが考えられます。

経済学の用語で言えば、放置自転車台数が小さくなるにつれて、放置自転車を一台減らすための費用、放置自転車削減の「限界費用」が大きくなります。放置自転車台数が多い個所で大幅に放置台数を減らす事に比べて、放置台数が少なくなった個所を更にクリーンアップする事は大変である、という事です。

ちなみに、これもあくまで参考にという趣旨ですが、東京都が放置自転車の撤去に要した支出(決算ベース)と撤去実施台数をもとに撤去自転車一台当たりの撤去費用の推移を見ると、一貫して増加しており、令和4度(2020年度)には、一台当たり一万二千円を超えています。

【新たな課題と政策の視点】

我が国の駐輪の問題は、通勤通学時の居住地の駅前における自転車放置問題から出発しました。上記の通り、それは未だ終わったとは言えず、引き続き政策的な取り組みが必要です。

それと同時に、今後は他の形態の自転車利用時の駐輪や放置自転車の問題にも対応する必要があります。例えば、通勤通学時と比して比較的短時間の買い物や業務地域での営業活動の際に自転車を利用する場合、いわゆる「まちなか放置」の問題が生じない様にする必要性があります。また、就業就学地域の鉄道駅から勤務地や学校への自転車利用を行う場合にも駐輪サービスの確保やシェアサイクルの利用による対応も考えられます。

様々な利用形態での駐輪サービスの確保は、自転車利用の安全性、快適性を高めて、都市における豊かな暮らしを実現する上での必要事項の一つです。

文:自転車総合研究所 所長 村野 清文